| |

| |

Warnblinkleuchte Star-Flash LED Batterie-Hack

Kampf dem hohen Batterieverbrauch bei Warnleuchten/Blitzleuchten. Die Warnleuchten vom Typ Star-Flash LED 620 B/627 B FÜQ und ähnliche Modelle vom Hersteller Nissen (laut deren Webseite einer der "weltweit führenden Anbietern von Lösungen für die mobile Straßensicherheit") sind im Rettungswesen (THW, Feuerwehr, Polizei usw.) und zur Baustellenabsicherung ziemlich beliebt. Allerdings sind sie mit 200€ bis 300€ pro Stück unverschämt überteuert. Immerhin gibt es alternative Baustellenleuchten schon für unter 20€. Da ist es erst recht unverständlich, daß es sich elektrotechnisch um eine echte Fehlkonstruktion handelt, die in keiner Weise einem (deutschen) Qualitätsprodukt gerecht wird und umwelttechnisch eine dreiste Frechheit ist.Das Problem

Die Leuchten werden mit einer (antik anmutenden) 6 V-Batterie vom Typ 4R25 betrieben, die auch als Laternenbatterie bezeichnet wird. Diese wird fast ausschließlich als Zink-Kohle-Aufbau angeboten (ca. 7 Ah, um die 6€), was jeder seit den 1980er und dem eigenen Ghettoblaster weiß, einfach nicht lange durchhält und ständig ausläuft, weshalb jeder Vernünftige nur noch Alakli-Mangan-Batterien (Alkaline) kauft (ca. 50 Ah bei um die 18€). Warum bei den Leuchten nicht einfach ein Batteriefach für vier Monozellen (D) benutzt wird, die es in jedem Supermarkt und an jeder Tankstelle gibt und die deutlich billiger und im Einsatz jederzeit beschaffbar sind, ist schon mal fragwürdig. Der einzige Grund wäre für mich, daß die 6 V-Batterien in der Alkaline-Version ihren Vorteil ausspielen können und etwa 50 Ah bieten.

Zum Glück gibt es geeignete Adapter, die sich schon nach dem zweiten Wechsel bezahlt machen dürften: Vier Mono Alkali-Mangan-Batterien bieten ca. 15 Ah - 19 Ah und kosten nur um die 6€. Und bei Alkaline gibt es kaum einen Unterschied zwischen No-Name und Hyper-Supra-Ultra-Longlife - zumal kein Hersteller die wirkliche Kapazität irgendwo auffindbar auf der Batterie oder in einem Datenblatt nennt.Das ist aber nur ein kleines Problem. Wirklich ärgerlich und unverständlich ist, warum bei einer so teuren Leuchte keine Schaltung verbaut wird, welche die Spannung aus der Batterie auch wirklich bis zum letzten Elektrönchen aussaugt. Sobald die Batteriesleerlaufpannung abfällt und sich ca. 3 V nähert, funktioniert die Lampe nicht mehr bzw. produziert sogar verwirrende Fehler (läßt sich nicht mehr ausschalten). In der Praxis liegt die Leerlaufspannung der Batterien, bei denen die Lampen nicht mehr eingeschaltet werden können, sogar bei etwa 4,4 V. Das liegt daran, daß die minimalistische Schaltung, die fürs blinken und die Wanderlichtfunktion/Synchronisation zuständig ist, zu simpel ist. Also heißt es, eine fast volle Batterie auswechseln und entsorgen. Die Umwelt freut sich gar nicht und nur die Hersteller von Batterien lachen sich ins Fäustchen. Vielleicht hat Nissen ja Aktienanteile an einem davon? Da auf der Platine ein einfacher ATtiny1614 werkelt, könnte man die ganze Leuchte auch nach eigenem Geschmack umprogrammieren (Doppelblitz, Morsecode usw.). Die passende ISP-Schnittstelle ist sogar schon leicht zugänglich. Vielleicht gibt es ja irgendwann eine freie BOS-Firmware (auch wenn sie dann wohl nicht den BaSt-Richtlinen entspricht)? Wozu die DIP-Schalter sind, konnte ich nicht herausfinden.

Stand-By-Verbrauch

Das Modell mit dem Zusatz "FÜQ" bietet die technische Möglichkeit, daß sich mehrere Leuchten synchronisieren und dann nacheinander aufleuchten, so daß ein wanderndes Lauflicht entsteht, womit eine Richtung symbolisiert wird. Derartige Lichtzeichen wirken verkehrsleitend und sind ausschließlich der Polizei vorbehalten (Ausnahme: Bayern). Andere Hilfsorganisationen dürfen diese Schaltung theoretisch nicht im öffentlichen Straßenraum nutzen - auch nicht zur Absicherung.Lampen mit dieser Funktion haben einen Ruhestrom von ca. 6,9 mA. Dieser sinkt nach einer Minute auf 0,7 mA (ständige Bereitschaft, um sich mit anderen Lampen zu synchronisieren, denn nur die erste Leuchte wird eingeschaltet, die anderen daneben stehenden schalten sich automatisch dazu). Bei starker Umgebungshelligkeit wechselt der Prozessor aber nicht in den Stromsparmodus und der Verbrauch bleibt bei ca. 6,9 mA. Wie hoch der Ruhestrom bei den Leuchten ohne diese Funktion ist, weiß ich nicht, er wird aber ähnlich sein, weil auch die restliche Schaltung etwas Strom braucht. Eine Batterie mit 7 Ah ist rein rechnerisch nach 1.014 h (42 Tagen) ohne irgendeine Nutzung alle (bei 70 Ah sind es 8.695 Tage: 1 Jahr), wenn der hohe Ruhestrom fließt. Im Stromsparmodus hält die Batterie dann immerhin 10.000 h (417 Tage) bzw. 71.429 h (8 Jahre).

Mein Tip ist daher: Organisationen, die sowieso nur selten in einen Einsatz fahren, sollten die Leuchten nicht betriebsbereit halten. Die Batterien werden i. d. R. mit einer kleinen Kappe auf dem Pluspol ausgeliefert. Diese kann mit einem Seitenschneider oder Messer in der Höhe einfach halbiert werden. Dann wird sie wieder aufgesetzt und die Batterie in die Leuchte gesetzt. Vor dem Einsatz muß nur die Kappe abgenommen werden (kann in das luftige Batteriefach gelegt werden, wodrin man auch gut den Adapter für Leitkegel unterbringen kann). Ein Aufkleber außen kann darauf hinweisen: "Vor Gebrauch Kappe auf der Batterie entfernen". Nach 1-2 Jahren müssen die billigen Zink-Kohle-Batterien sowieso getauscht werden, weil sie ausgelaufen sind.

Die Lösung

Der Batterieverschleiß muß nicht sein! Schon durch einen kleinen Eingriff läßt sich jede der Lampen (ohne Ladeerhaltung) umbauen und die Batteriekapazität besser ausschöpfen. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel. Chinesische Anbieter produzieren millionenfach sogenannte Step-Up/Boost-Converter für die Maker-Szene, die weniger als 2 € pro Stück kosten. Die Platinen können einfach in die Lampen eingebaut und danach vergessen werden. In Zukunft darf man sich nur noch über die viel längere Lebenszeit der Batterien freuen. Step-Up Converter dienen dazu, eine kleine Spannung in eine feste, höhere Spannung zu konvertieren. Sinkt also die Batteriespannung von den nominellen 6 V ab, sorgt der Regler dafür, daß trotzdem weiterhin 6 V an seinem Ausgang anliegen und die Blitzleuchte versorgen. Erst, wenn die Spannung so weit abgesunken ist, daß der Regler nicht mehr arbeiten kann, die Batterie also wirklich leer ist, fällt die Ausgangsspannung ab und die Batterie muß gewechselt werden. Wie man so was berechnet und aus einzelnen Komponenten selbst baut, habe ich bereits vor Jahrzehnten beschrieben. Nissen hätte die gleiche Schaltung in seinen Leuchten verbauen können - sie ist Stand der Technik. Ebenso hätte eine simple Spannungsüberwachung mit dem Mikrocontroller realisiert werden können, die die Leuchte zuverlässig abschaltet, wenn die Spannung unter einen kritischen Wert sinkt. Wie es bei anderen Herstellern aussieht, weiß ich leider nicht. Versuche mit einer modifizierten Leuchte und einem Labornetzteil zeigten, daß die Lampe bis zu einer Spannung von 3,8 V problemlos funktioniert. Fällt die Spannung weiter ab, erzeugt sie einen Doppelblitz, der sich aber kaum vom bisherigen Blitz unterscheidet. Ab 3,0 V und weniger ist kein helles Blinken mehr zu sehen, sondern es werden regelmäßig sehr kurze und sehr schwache Lichtimpulse (etwa fünf pro Sekunde) erzeugt. Spätestens jetzt muß die Batterie gewechselt werden. Beim Betrieb mit einer Batterie kann das Verhalten bei etwas abweichenden Spannungen auftreten. Aber auch dafür gibt es eine Lösung, die noch gezeigt wird. Der Stand-By-Strom steigt durch den Converter auf etwa 9,4 mA (Stand-By) und sinkt dann auf ca. 1,3 mA im Stromsparmodus ab, was aber angesichts der besseren Batterieausnutzung vernachlässigbar ist (224 Tage bei 7 Ah). Die Platinen mit dem Step-Up-Converter (Spannungsregler) gibt es bei den einschlägigen Anbietern im Internet. Eine Suche nach "Mt3608 DC-DC Boost" führt zum Ziel. Wichtig ist, genau das abgebildete Modell zu benutzen. Es funktioniert natürlich auch mit anderen aber dann muß genau geprüft werden, was man kauft und ggf. ist der Anschluß abweichend. Eine Alternative wäre noch das Modell mit Mini-USB-Buchse. Damit ist es eventuell einfacher, im nächsten Arbeitsschritt die Ausgangsspannung einzustellen. Das hätte außerdem den Charme, daß man auf die Batterie ganz verzichten kann und einfach eine handelsübliche Power-Bank in das luftig leere Gehäuse packt. Temperaturbereich des Akkus beachten! Der Akku kann dann bei Bedarf mit jedem Handyladeadapter geladen werden. Die USB-Platine kann aber auch mit der 6 V-Batterie genutzt werden.

Darf man das?

Einfach mal machen (lassen) In Deutschland und der Welt ist heutzutage alles reglementiert, wird geprüft und bescheinigt. Bedenkenträger werden immer sagen: Das ist nicht erlaubt, das darf man nicht, da könnte ja jeder kommen, bist Du qualifiziert, wir haben das schon immer so gemacht, die Vorschrift besagt, gibt es das schriftlich usw. Gegen solche Schein-Argumente hat man keine Chance anzukommen. So kommt man nicht weiter, so entstehen keine Innovationen, so werden kreative Köpfe ausgebremst. So funktioniert Deutschland. Aber davon abgesehen: Was man mit seinem privaten Kram macht, interessiert keinen. Die Lampen sind von der Bundesanstalt für Straßenwesen typgeprüft (PDF). Ob diese Typprüfung für den eigenen Einsatz überhaupt relevant ist, ist schon mal nicht sicher. Die Typprüfung umfaßt aber im Wesentlichen auch nur, ob die Teile vorschriftsmäßig leuchten und blinken. Dazu kommt ein (!) Fallversuch und ein Test auf Spritzwasserdichtigkeit (die ist erfüllt aber ich bezweifle sie - dazu später mehr). Wenn das Teil also nach einem einmaligen Fall aus vermutlich 1 m noch funktioniert, ist die Prüfung bestanden. Ändert der hier gezeigte Eingriff irgendetwas an den geprüften Punkten? Nein! Die Lampe blitzt weiterhin wie vorgesehen (die Prüfung erfolgt ausschließlich bei Nennspannung und nicht, wie die Leuchten blinken, wenn die Spannung sinkt!), die Farbe der orangen Streuscheibe bleibt unverändert. Auch an der Funktionsfähigkeit je nach Umgebungstemperatur (-25 °C - 65 °C) ändert sich nichts. Also was sollte gegen eine Modifikation sprechen, außer eben die Furcht davor, etwas zu machen, was in keine Verordnung ausdrücklich erlaubt ist (nachdem es jahrelang von Fachidioten geprüft, bewertet, diskutiert, verzögert usw. wurde) und dem damit einhergehendes Verstecken hinter "kenn ich nicht, darf man nicht". Ach ja: Die Garantie erlischt natürlich. Welche Garantie!? Die Gewährleistungspflicht auch? Fraglich, denn der Eingriff ist ohne Zerstörung erfolgt und mit ziemlicher Sicherheit nicht ursächlich für Schäden (bspw. daß das Plastik beim zweiten Mal fallen lassen dann doch kaputt ging). Und da die Leuchten kein Verbraucher als Konsumgut kauft, sondern wohl nur im Rahmen eines Kaufvertrags zwischen Unternehmern, ist die Frage, ob die Gewährleistungsansprüche nicht sowieso schon ausgeschöpft sind. Im Bedarfsfall läßt sich der Umbau jederzeit spurlos wieder zurückbauen.Umbau

Ausgangsspannung einstellen

Die folgenden Schritte gehen davon aus, daß Basiskenntnisse Elektronik vorhanden sind: Absolut ungefährliche Spannung messen (Sicherheitskleinspannung) und Löten (keine Rohre, sondern Kleinelektronik) Zuerst muß die Ausgangsspannung eingestellt werden, die der Step-Up-Regler liefern soll. Dies ist bei jedem Modul zwingend notwendig, da eine falsche (zu hohe Spannung) die Blitzleuchte dann doch zerstören kann.

- An die Anschlüsse VIN wird eine Spannung von etwa 3 V - 7 V angeschlossen. Dies kann über ein Labornetzteil erfolgen oder eine der 6 V-Batterien sein. An VIN+ kommt der Pluspol und an VIN- der Minuspol. Alternativ ein USB-Kabel in die Buchse stecken und die Platine aus einem PC oder Handyladegerät versorgen. Nie beide Varianten gleichzeitig!

- An den Ausgängen wird ein Multimeter angeschlossen, um die Spannung zu messen.

- Mit einem kleinen Schlitzschraubendreher wird der blaue Spindeltrimmer solange verstellt, bis eine Spannung von 6 V am Ausgang vom Multimeter angezeigt wird (5,9 V - 6,1 V). Den Trimmer nicht am Endanschlag überdrehen!

Anti-Flacker-Lösung

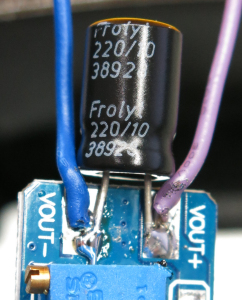

Das bereits oben beschriebene Phänomen, daß die Leuchte anfängt anders zu blinken, liegt an der doch recht einfachen Schaltung für den Step-Up-Regler. Die Blinkschaltung zieht durch die LED impulsweise einen hohen Strom, was den Regler kurz einknicken läßt. Das kann mit einem simplen Abblockkondensator am Ausgang kompensiert werden. Dazu wird (später) am Ausgang des Reglers ein Elektrolytkondensator mit 220 µF/10 V -16 V (bspw. Bezugsquelle 1, Bezugsquelle 2) parallel angelötet. Der Kondensator kann wie abgebildet auf die Lötfläche aufgelötet werden oder zusammen mit den Kabeln durch die Lötaugen (die groß genug sind) gesteckt werden. Mit dem Kondensator blinkt die Warnlampe bis runter zu 2,4 V regelmäßig und erst bei noch weniger wie beschrieben dauerhaft schnell mit sehr wenig Helligkeit.

Batterieanschlußadapterplatine

(Wow, was für schöne Wörter wie in Deutschland kreieren können)

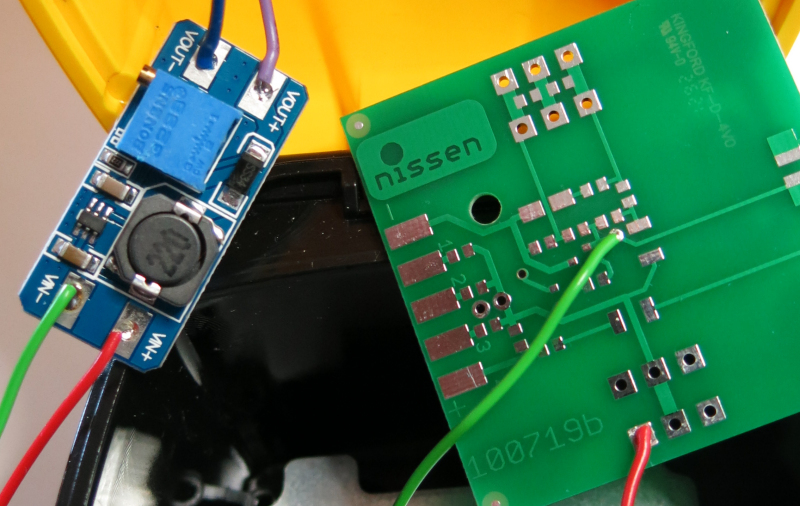

Mit einem 10er Torx wird die grüne Platine im Inneren der Lampe abgeschraubt.

Auf der Rückseite sieht man die nicht bestückten Pads, die vermutlich die Ladeschaltung aufnehmen können. In der Version für Batteriebetrieb ist nur ein blaues (Minus) und ein violettes Kabel (Plus) angeschlossen, die zur weiteren Schaltung im Inneren des gelb-transparenten Reflektors gehen. Diese beiden Kabel werden benötigt. BTW: Das glänzende Lötzinn deutet darauf hin, daß hier vermutlich kein bleifreies Lot benutzt wurde - nicht korrekt. Fragwürdig auch, warum die Leuchte keine WEEE-Kennzeichnung besitzt - damit ist die Leuchte nicht frei verkehrsfähig.

- Die Kabel müssen von der anderen Seite her ausgelötet werden (eins davon ist der mittlere Batteriekontakt) und die Bohrungen der Lötpads danach offen sein (bspw. auspusten).

Wer sich das nicht zutraut, kann die Kabel auch etwa auf der Länge mittig durchschneiden und die Enden abisolieren und dann diese Enden für die Verbindung zum Step-Up-Regler nutzen. Dann ist aber kein spurloser Rückbau möglich.

Regler anschließen

- Zwei etwa 10 cm lange Litzen (ca. 0,25 mm²) werden an die Eingänge der Converter-Platine angelötet (VIN+ und VIN-).

- Die anderen Enden dieser Kabel werden an die grüne Batteriadapterplatine gelötet. Und zwar an die Stellen, an denen bisher das blaue und das violette Kabel waren. VIN+ wird mit dem Pad am Rand verbunden und VIN- mit dem Pad in der Mitte (Minuspol). Die Polung ist wichtig und darf nicht vertauscht werden.

- Das violette Kabel wird an den Ausgang VOUT+ angelötet und das blaue Kabel an VOUT-. Auch hier ist die Polung wichtig.

- Soll der Kondensator verbaut werden (sehr empfehlenswert), kann dieser gleich mit den Kabeln durch die Lötaugen bei VOUT gesteckt werden oder wie oben gezeigt nachträglich angelötet werden. Auch beim Kondensator ist auf die Polung zu achten: Das längere Beinchen ist Plus (VOUT+) und der negative Anschluß (VOUT-) ist durch eine Markierung gekennzeichnet.

Zusammenbau

Das war's schon. Jetzt kann alles wieder zusammengebaut werden.

- Nissen wickelt die Kabel um den Dom für die eine Schraube, mit der die Platine befestigt war. Beim Festziehen deshalb darauf achten, daß keine Kabel eingequetscht werden.

- Die neue Schaltung testweise in Betrieb nehmen.

- Die Platine des Reglers kann mit einem Kabelbinder an die anderen Kabel gebunden werden oder ähnlich. Hauptsache nichts hängt im Weg oder stört.

Spritzwasserschutz

Wie bereits erwähnt, bezweifle ich, daß die Lampen wirklich (dauerhaft) IP33 erfüllen. Die Ein-/Aus-Taster stammen wohl vom billigsten Anbieter, denn sie besitzen nicht einmal einen ordentlichen Snap-In-Mechanismus, der den Taster fest im Gehäuse hält. Wenn man die Lampe also schon in der Hand hat, dann lohnt es sich, ein wenig Silikon rund um auf die Aussparung zu geben und den Taster damit zu fixieren und das Gehäuse abzudichten.